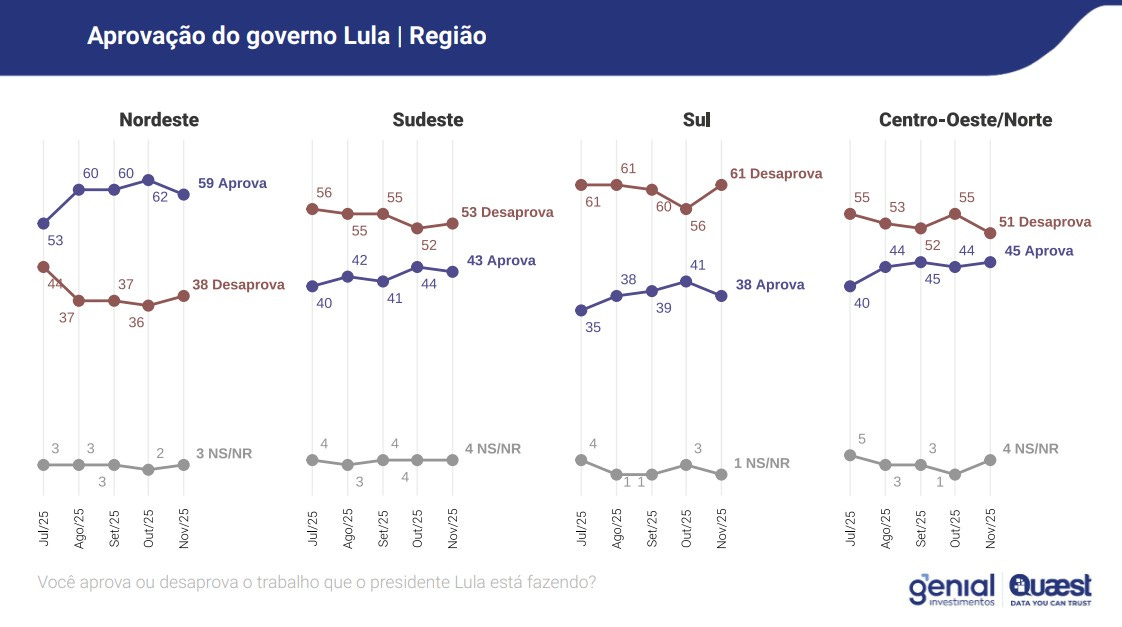

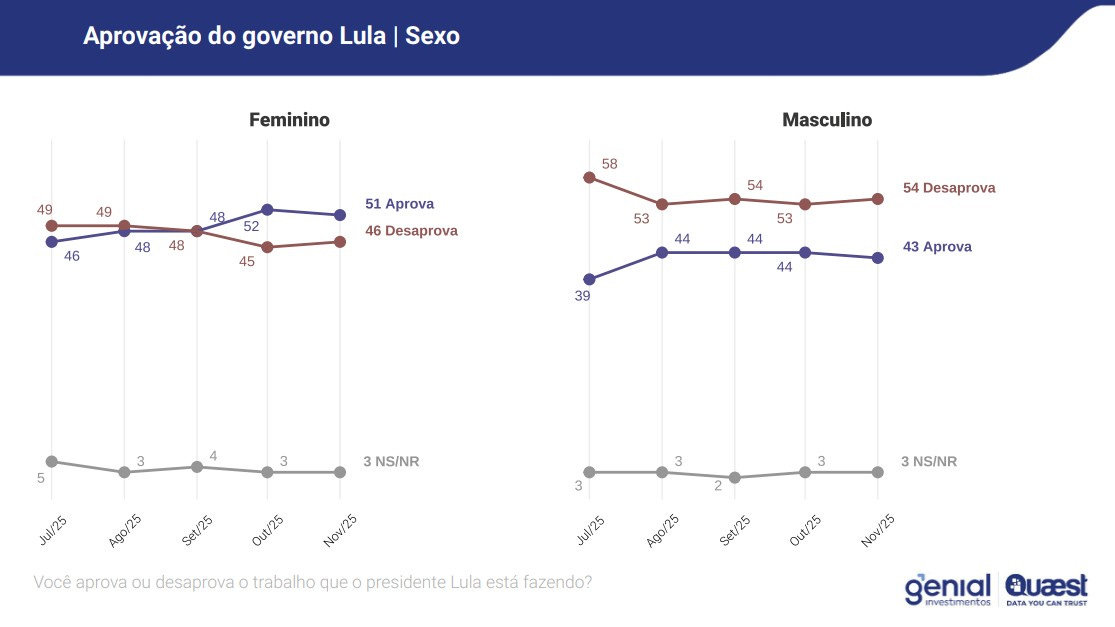

Em continuação ao texto anterior, O País que Deixou de Acreditar, avançamos na análise. A nova rodada de novembro de 2025 da pesquisa Genial Quaest revela um dado central para compreender a estabilidade do apoio ao governo Lula. Trata-se de um apoio concentrado, sociologicamente delimitado e politicamente funcional. A aprovação presidencial não está distribuída de forma homogênea. Ela se ancora em grupos específicos que, historicamente, sustentaram projetos assistencialistas no Brasil.

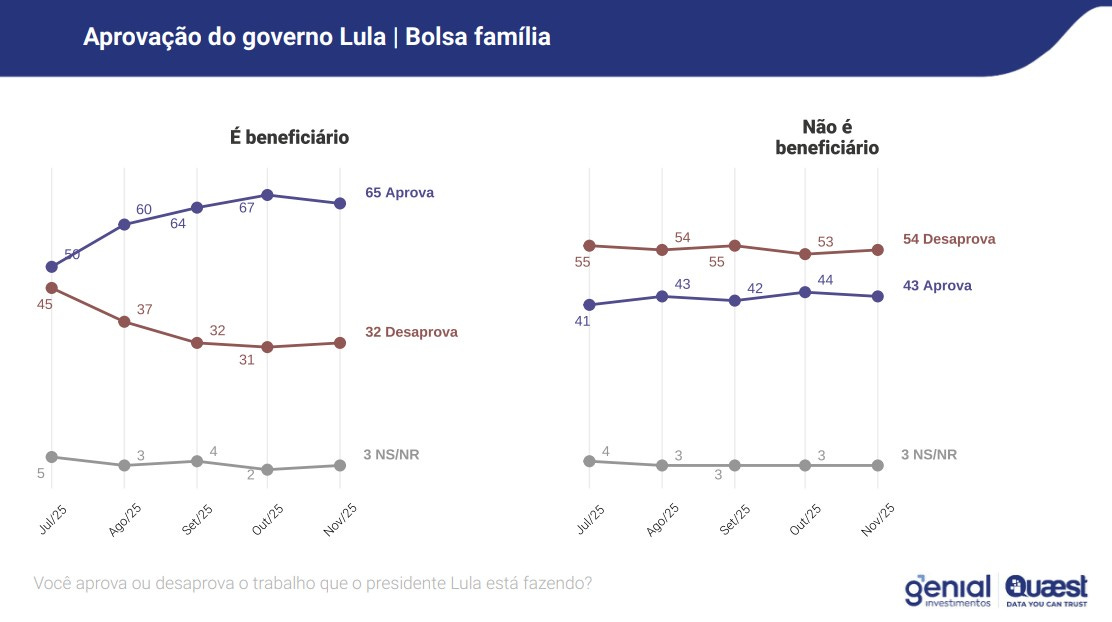

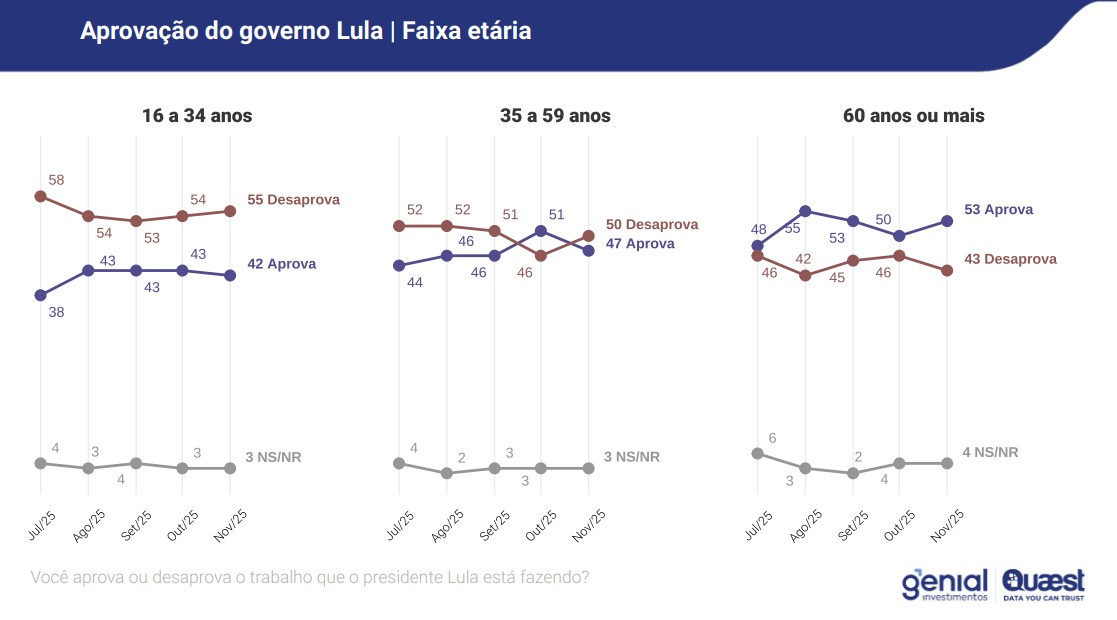

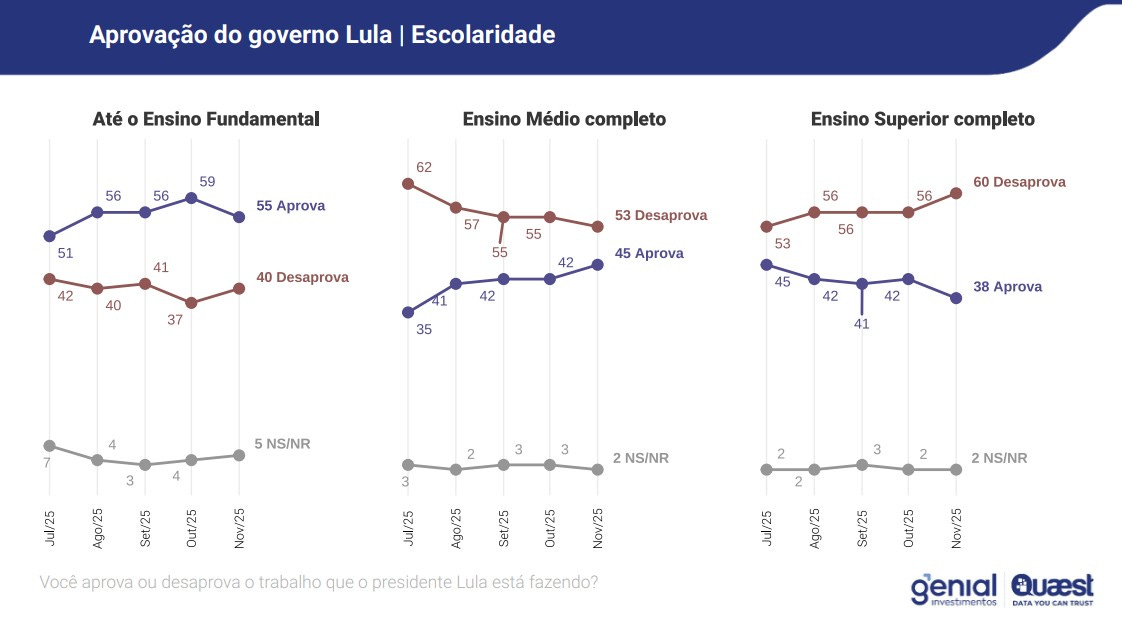

Os dados mostram que o apoio majoritário vem do Nordeste, de mulheres, de pessoas acima de sessenta anos, de indivíduos com baixa escolaridade, de famílias com renda de até dois salários mínimos e de beneficiários do Bolsa Família. Não se trata apenas de uma fotografia demográfica.

É o retrato de um modelo de Estado que o lulismo consolidou ao longo de duas décadas. Um Estado que organiza sua força política a partir da dependência econômica e emocional de segmentos socialmente vulneráveis.

Assistencialismo como arquitetura política

O assistencialismo brasileiro possui raízes antigas. Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e Francisco de Oliveira observaram que o Estado nacional alternou entre fases de modernização e fases de ampliação do gasto social, sem que este gasto se convertesse em mobilidade estrutural. Oliveira destacou que políticas sociais muitas vezes serviram mais para administrar a pobreza do que para transformá-la.

No lulismo, essa tendência se estabilizou como política distributiva contínua. O Bolsa Família representou avanço imediato no combate à miséria extrema, mas passou a ocupar um lugar simbólico que ultrapassa sua função original. Para muitos beneficiários, o programa não é apenas auxílio, mas referência de estabilidade. Timothy Power descreve esse fenômeno como o vínculo entre gratidão e expectativa, em que o cidadão associa sua segurança material ao governo de forma quase afetiva.

A pesquisa confirma esse padrão. Beneficiários apresentam taxas de aprovação significativamente superiores à média nacional. O programa, concebido para reduzir desigualdades, transforma-se em marcador político. A transferência de renda converte-se em lealdade.

Inscreva-se

O voto da vulnerabilidade

O recorte por região, idade e escolaridade reforça esse diagnóstico. O apoio concentrado no Nordeste, entre pessoas mais velhas e de baixa escolaridade, indica que o lulismo prospera exatamente onde há menor competição econômica, menor diversidade de informação e maior dependência do Estado.

Judith Tendler e Anthony Hall mostraram que programas de transferência direta tendem a produzir lealdade política estável, não por cooptação explícita, mas pelo modo como estruturam a percepção de risco e proteção.

Quando o benefício é visto como garantia de sobrevivência, a política deixa de ser espaço de escolha e se torna espaço de conservação. O voto não nasce da esperança de mudança, mas do medo da perda.

Nesse cenário, a política pública deixa de ser porta de ascensão e passa a ser substituta das oportunidades ausentes. A lealdade deriva da vulnerabilidade. A dependência transforma-se em identidade.

A dependência como estratégia de governo e o bloqueio deliberado da autonomia

Os dados da pesquisa mostram que a aprovação ao governo cresce precisamente nos grupos de maior vulnerabilidade. Essa correlação indica que a dependência material funciona como mecanismo de estabilidade política. Quanto menos oportunidades reais são oferecidas, maior o vínculo emocional com o governo que garante a renda mínima. A ausência de políticas robustas de qualificação profissional, estímulos à formalização do trabalho e incentivos concretos à produtividade demonstra que não se promove autonomia.

A dependência não é percebida como problema, mas como ativo político.

Peter Evans, ao analisar Estados que alternam eficiência e fragilidade institucional, mostrou que governos podem fortalecer instrumentos de proteção imediata enquanto mantêm frágeis os instrumentos de mobilidade. O lulismo opera segundo essa lógica. Expande o benefício, mas não expande as capacidades. Garante renda, mas não garante saída. A estabilidade eleitoral depende da instabilidade econômica.

A consequência é a formação de uma cidadania tutelada. O Estado torna-se gestor da pobreza.

E o cidadão, privado de caminhos reais de ascensão, permanece preso a políticas que deveriam libertá-lo. A proteção social deixa de ser ponte e se transforma em fronteira. A sociedade fica congelada em um quadro de sobrevivência administrada, enquanto o governo converte vulnerabilidade em força política.

A lógica da estagnação e o bloqueio da mobilidade

Esse arranjo se reforça pela ausência de políticas formadoras de capacidades. Sonia Draibe advertia que políticas sociais compensatórias, quando isoladas, criam dependência duradoura. Amartya Sen identifica a expansão das capacidades como núcleo da liberdade. No Brasil atual, há expansão de renda mínima, mas não há expansão de capacidades educacionais, produtivas ou profissionais.

Essa omissão gera um ciclo vicioso. A dependência se torna durável. A ascensão social passa a ser percebida como risco, já que sair do benefício pode significar perder segurança imediata sem garantia de mobilidade futura. O resultado é uma cidadania que teme a autonomia. A pobreza é administrada, e não superada.

Caminhos possíveis para superar o modelo assistencialista atual

Superar esse modelo exige visão estratégica e técnica. A crítica moralista é ineficaz. A disputa deve ocorrer no campo das políticas públicas.

Criar políticas de mobilidade real

Formação técnica em larga escala, articulação com mercados regionais de trabalho e mecanismos de transição da informalidade para a formalidade.

Transformar o benefício em ponto de partida, não de chegada

Programas com metas individuais de qualificação e mecanismos claros de saída. O benefício deve preparar o cidadão para não depender dele.

Apostar em empreendedorismo e produtividade

Microcrédito produtivo, incentivos fiscais para pequenos negócios e políticas de dinamização local podem criar trajetórias reais de autonomia.

Construir uma narrativa de dignidade e autonomia

A oposição deve disputar o imaginário social. O beneficiário não deve ser tratado como cúmplice da dependência, mas como vítima de um Estado que não oferece oportunidades.

Uma agenda de emancipação para o Brasil

O lulismo estruturou sua força política ao transformar a assistência em estabilidade eleitoral. Superar esse modelo exige mais do que críticas eventuais. Exige a construção de políticas que expandam capacidades, fortaleçam trajetórias de autonomia e permitam que o cidadão deixe de depender do Estado para sobreviver. A proteção deve ser ponto de partida e nunca ponto final.

Esse movimento não precisa surgir em Brasília. Pode emergir nos estados que se apresentam como contraponto ao lulismo. É justamente nesse ponto que a política brasileira evita enfrentar a pergunta decisiva.

Os governadores que hoje são vistos como alternativas nacionais realmente começaram a desmontar o mecanismo de dependência que criticam ou apenas administram versões mais eficientes dele?

Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Júnior governam estados com peso demográfico, econômico e simbólico. Dispõem de instrumentos fiscais, capacidade de coordenação e poder político para iniciar políticas de mobilidade social robustas. Podem transformar qualificação profissional em prioridade, criar sistemas de apoio ao empreendedorismo, facilitar a transição da informalidade para a formalidade e promover iniciativas que convertam assistência em oportunidade. A questão é se desejam fazê-lo ou se apenas aguardam o momento de gerir o mesmo modelo de dependência sob outra bandeira partidária.

A crítica ao lulismo só terá legitimidade se os opositores demonstrarem que são capazes de oferecer caminhos reais de autonomia. Se não forem capazes de iniciar essa agenda em seus próprios estados, estarão repetindo a lógica que afirmam combater.

O país não precisa de administradores da pobreza. Precisa de líderes dispostos a superá-la.

A verdadeira disputa pelo futuro brasileiro não está entre discursos mais ou menos duros sobre programas sociais. Está entre aqueles que desejam manter a sociedade presa à sobrevivência e aqueles que querem construir um projeto nacional baseado em mobilidade, dignidade e liberdade material. A emancipação pode começar nos estados. Resta saber quem terá coragem de iniciá-la.

Doutor em ciência política, pesquisador do comportamento do brasileiro, jeitinho, instituições e identidade nacional.